Михаил

Владимиров

На могиле

Дмитрия Балашова

Как мало мы ценим, всё-таки, своих современников, как пренебрегаем ими при

жизни, как быстро забываем о них потом.

Многое, впрочем, становится очевидным

лишь на расстоянии. Летом 2010 года исполнится 10 лет со дня смерти Дмитрия

Балашова. Смерти трагической и всё ещё совершенно загадочной. А в чём-то, быть

может, и очень символичной. И с расстояния этих десяти лет Дмитрий Балашов

видится теперь самым крупным русским историческим романистом XX столетия.

Он умудрился родиться на

десятилетнюю годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции и умер

вместе с веком и треклятой революцией этой. И звался он в детстве совсем не

Дмитрием Балашовым, а Эдвардом Гипси. Его отец был актёр, и актёр неплохой,

впитавший в себя соки русского серебряного века, служивший в старом

ленинградском ТЮЗе на Моховой. Этим актёрством он жил, и зваться просто

Михаилом Кузнецовым — по отцу — не хотел, взял себе псевдоним по первым буквам

имени своего кумира, любимого драматурга — великого Генриха Ибсена.

А сыну это избыточное,

наигранное актёрство почему-то претило. И это величайшая загадка — как, почему,

в самый расцвет советской эпохи, в сталинские 30-ые годы, в этом интеллигентном

мальчике проросло и расцвело национальное чувство, любовь к русской истории,

русскому искусству, русской культуре. Любовь, помноженная на суровый опыт

блокадного подростка, потерявшего в блокадную зиму 1941–1942 года

многих родственников, друзей и — главное — отца, отказавшегося эвакуироваться

вместе с ТЮЗом и упавшего без дыхания где-то на промёрзших улицах Ленинграда.

Нет до сих пор полной

ясности, почему Эдвард Гипси стал именно Дмитрием Балашовым. Существует

легенда, согласно которой это имя было взято наугад из телефонной книги.

Осмелюсь предложить иную версию. Перед войной дачное время семья Гипси

проводила в Шапках — одном из самых удивительных уголков окрестностей

Петербурга-Ленинграда, сочетающем в себе одновременно черты природы русского

севера и центральной России, с карельскими борам и среднерусскими озёрами,

непроходимыми болотами и старым заросшим помещьичим парком. Парк — это то

немногое, что осталось от усадьбы,

принадлежавшей когда-то духовнику императрицы Елизаветы протоиерею Дубянскому.

От его потомков Шапки перешли к одному из виднейших сподвижников императора

Александра I — генералу Балашову. Именно Балашов

по приказанию российского императора пытался уговорить остановить войну уже

вторгшегося в Россию Наполеона. И хоть миссия эта и оказалась безуспешной,

Наполеон благородно отпустил храбраго генерала с ответным посланием к

Александру. Именно при Балашове в Шапках появился построенный в ампирном стиле

усадебный дом. Не знать о герое войны 1812 года будущий писатель не мог, тем

более, что история с балашовским посольством нашла отражение в толстовской

эпопее...

Великий русский писатель

Дмитрий Михайлович Балашов не любил Петербург. Причём не только в ипостаси советского Ленинграда,

но и в ипостаси имперской столицы. Вероятно, как у истинного русофила,

Петербург ассоциировался у него со всем “нерусским”, привнесённым в страну

извне, начиная с петровской эпохи. Впрочем, современную Москву он тоже

недолюбливал, а потому, закончив театроведческий факультет, отправился в глубинку

— просвещать и образовывать родной народ, как это пытались делать народники ещё

в XIX столетии. И... сломался,

капитулировал, отступил, как это бывало с очень многими, столкнувшимися с

советской глубинкой. Метнулся туда-сюда и вернулся в Ленинград, поступил в

аспирантуру при Пушкинском доме, стал изучать фольклор, ездить в экспедиции по

стране. Тут-то и оказался он на Терском берегу Белого моря, в удивительном

краю, где каким-то чудом сохранились, законсервировались многие характерные

черты традиционного русского жизненного уклада. Может быть, именно там Балашов

понял, что он — Писатель. Нет, писать он пытался и раньше. Но кто ж из

интеллигентных мальчиков не баловался пером? Но тут перед ним открылся особый

путь — путь исторического романиста, в творчестве которого странным образом

переплетаются художественный вымысел беллетриста с точностью

историка-документалиста.

Впрочем, к осуществлению этого замысла

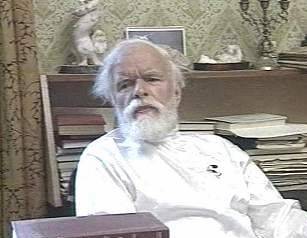

приступить удалось чуть позже. Многих раздражал подчёркнуто народный имидж

принятый на себя Балашовым. Борода, русская рубаха-косоворотка, порты,

сапоги... Когда-то, в тридцатые годы, одевавшегося так же князя академика

Алексея Алексеевича Ухтомского, нагрянувшего в столичную Москву из

по-кембриджски патриархального университетского Петергофа, не допустили на

заседание советской Академии Наук… В Институте Русской Литературы Балашов не

устраивал слишком многих. В результате фольклорных экспедиций помимо километров

магнитофонных лент, десятков обнаруженных в глухих староверских схронах

рукописных книг, на свет появилась Книга[MVV1]. В которой на широком историко-культурном фоне подробно описывается последовательность

самого яркого, быть может, из традиционных обрядов в жизни русской деревни.

Правда опубликована она была уже гораздо позже. И, как говорят, на личные

средства Балашова. Но в штат по окончании аспирантуры его не взяли. Убежище

Балашов нашёл для себя в Петрозаводске, в Карельском филиале АН СССР. Стремясь

уподобиться настоящему мужику, завёл себе дом в глухой деревеньке Чеболакша на

берегу Онежского озера. Но жил там, конечно, лишь летом. И писал. В 1966

появляется на свет первый из знаменитых балашовских романов — «Господин Великий

Новгород», посвящённый одному из крупнейших сражений средневековой российской

истории — полузабытой битве при Раковоре 1269 г. Обращению к новгородской теме

немало способствовало знакомство с прославленным историком и археологом Яниным,

всю жизнь посвятившим изучению новгородских древностей. Новгороду — эпохе конца

новгородской независимости — посвящён и следующий роман Балашова:

«Марфа-посадница». Уже здесь во весь рост встаёт перед ним проблема

взаимоотношений между растущей Москвой и другими, зачастую более древними,

сильными и богатыми городами. Как смог этот незаметный маленький городок

преодолеть и поглотить Новгород и Псков, Тверь и Владимир, Рязань и Смоленск?

Появляется в этот момент у Балашова и новый кумир, во многом повлиявший на все

его дальнейшие исторические построения. Замечательная фигура Льва Николаевича

Гумилёва и его историко-философские построения вообще заслуживают отдельного

разговора. Здесь заметим только, что влияние этих построений на Балашова

становится определяющим.

Впрочем, к осуществлению этого замысла

приступить удалось чуть позже. Многих раздражал подчёркнуто народный имидж

принятый на себя Балашовым. Борода, русская рубаха-косоворотка, порты,

сапоги... Когда-то, в тридцатые годы, одевавшегося так же князя академика

Алексея Алексеевича Ухтомского, нагрянувшего в столичную Москву из

по-кембриджски патриархального университетского Петергофа, не допустили на

заседание советской Академии Наук… В Институте Русской Литературы Балашов не

устраивал слишком многих. В результате фольклорных экспедиций помимо километров

магнитофонных лент, десятков обнаруженных в глухих староверских схронах

рукописных книг, на свет появилась Книга[MVV1]. В которой на широком историко-культурном фоне подробно описывается последовательность

самого яркого, быть может, из традиционных обрядов в жизни русской деревни.

Правда опубликована она была уже гораздо позже. И, как говорят, на личные

средства Балашова. Но в штат по окончании аспирантуры его не взяли. Убежище

Балашов нашёл для себя в Петрозаводске, в Карельском филиале АН СССР. Стремясь

уподобиться настоящему мужику, завёл себе дом в глухой деревеньке Чеболакша на

берегу Онежского озера. Но жил там, конечно, лишь летом. И писал. В 1966

появляется на свет первый из знаменитых балашовских романов — «Господин Великий

Новгород», посвящённый одному из крупнейших сражений средневековой российской

истории — полузабытой битве при Раковоре 1269 г. Обращению к новгородской теме

немало способствовало знакомство с прославленным историком и археологом Яниным,

всю жизнь посвятившим изучению новгородских древностей. Новгороду — эпохе конца

новгородской независимости — посвящён и следующий роман Балашова:

«Марфа-посадница». Уже здесь во весь рост встаёт перед ним проблема

взаимоотношений между растущей Москвой и другими, зачастую более древними,

сильными и богатыми городами. Как смог этот незаметный маленький городок

преодолеть и поглотить Новгород и Псков, Тверь и Владимир, Рязань и Смоленск?

Появляется в этот момент у Балашова и новый кумир, во многом повлиявший на все

его дальнейшие исторические построения. Замечательная фигура Льва Николаевича

Гумилёва и его историко-философские построения вообще заслуживают отдельного

разговора. Здесь заметим только, что влияние этих построений на Балашова

становится определяющим.

Начинает складываться

беспрецедентный в мировой исторической беллетристике цикл романов, пронизанный

не только единым временем действия (XIII–XV века), не только переходящими из одного романа в другой реальными

историческими персонажами, но и последовательностью пусть и вымышленных

автором, но столь же реальных героев, помогающих связать во едино эту

гигантскую эпопею. Балашов планировал проследить весь московский период истории

России. Кто знает, быть может, если бы не эта нелепая, преждевременная смерть,

ему бы это и удалось. В результате в серию «Государи Московские» входят девять

романов (последний не закончен). Уникальная нонналогия!

И каждый из этих романов — это не излюбленная западными беллетристами

сравнительно короткая “новелла”, а полноценное историческое полотно, ярко

рисующее жизнь и события одной из самых драматичных в истории Российского

государства эпох. К этому девятикнижию непосредственно примыкают ещё два

романа. «Похвала Сергию» посвящена становлению самого великого, быть может, из

русских святых — св. Сергия Радонежского. Конечно, включать этот роман в цикл

«Государи Московские», как это иногда делают, неправомерно. Тем более, что

многие события и даже эпизоды в цикле и «Похвале» просто дублируются. Вообще, роман

оставляет впечатление некоторой незавершённости. Быть может, “житийная”

литература — просто не конёк Балашова. Но само обращение к удивительной фигуре

св. Сергия чрезвычайно знаменательно. Для Балашова радонежский подвижник —

духовный стержень эпохи, а то и всей российской истории.

Неожиданным может показаться

обращение Дмитрия Балашова к западноевропейской истории в романе «Бальтазар

Косса». Однако перед нами всё та же эпоха — рубеж XIV и XV веков. А средоточием этой эпохи

писатель считал заострившуюся до предела борьбу между православием и латинской

ересью или, иначе говоря, католицизмом. Отсюда и его интерес к яркой и

неоднозначной фигуре разбойника и авантюриста, и в то же время доктора обоих

прав, знатока латыни и покровителя гуманистов, сделавшегося римским Папой

Иоанном XXIII.

В последние годы жизни

Балашов написал довольно много публицистических статей, зачастую —

остро-полемических, посвящённых той непростой ситуации, в которой оказалась

Россия в постперестроечные годы. Он был даже коммунистов готов поддержать...

Они казались ему уже не прежними, теми, октябрьскими, а новыми, своими,

хорошими.

Отдельная история —

поэтическое творчество Балашова. Его стихи, не очень многочисленные и очень

неровные достигают иной раз истинных поэтических вершин. В особенности, когда

автор обращается к привычному для себя перевоплощению, отождествляет себя с

персонажами средневековой Руси.

Невысокого роста,

ясноглазый, светловолосый Балашов пользовался огромной популярностью у женщин.

Но жизнь совместная с ними чаще всего не ладилась. Тем более, учитывая

постоянные финансовые проблемы и прочие непростые жизненные обстоятельства.

Казалось, Балашов притягивает неприятности. Чуть не утонул на Онеге, разбился в

машине, чуть не насмерть подрался с соседом, пережил уничтожение в огне с таким

трудом обустроенного дома в Чеболакше. Решил начинать всё заново и при помощи,

увы, тоже покойного ныне прославленного реставратора Саввы Ямщикова приобрёл

хутор на Псковщине близ Псково-Печерского монастыря. Но неожиданно прижился в Новгороде.

На Славне, в древнем Словенском конце, в той части города, что лучше прочих

сохранилась в дни Великой Отечественной войны.

Всё получилось почти

случайно. Режисёр Алексей Салтыков пригласил Балашова сняться в фильме, который как раз о Новгороде времён фашистской

оккупации и рассказывал. Дмитрию Михайловичу даже и играть не пришлось,

настолько экранный персонаж походил на него самого. Фильм был «в тему». И когда

на банкете, посвящённом окончанию съёмок, Салтыков обратился к кому-то из

местных чиновников, быстро подыскали две смежных квартирки в невысоком

послевоенном домике на углу Никольской и Славной улиц… Появилась и дача —

деревянный дом в деревне Козынёво на берегу Ильменя: без избы Балашов уже не мыслил своей жизни.

У меня нет ни малейшего

желания описывать здесь подробности произошедшего в Козынёво убийства. В своё

время писали об этом много. Но вот она — очередная гримаса судьбы. Человек, так

много писавший о семье и семейных ценностях, о продолжении себя в потомках,

погибает (вероятно!) не без участия, прямого или косвенного, собственного сына.

Уже вернувшегося теперь из мест не столь отдалённых и поспешившего (семейная

традиция!) сменить имя и фамилию. Тринадцать детей, полукрестьянская,

полубродячая жизнь всеми признанного и полунищего при том литератора.

Балашова хотели похоронить в

Хутыни. Есть там, на территории монастыря, небольшое привелигерованное

кладбище. Но он завещал положить своё тело рядом с материнской могилой. С

матерью, Анной Николаевной, у Дмитрия, Дюки, как звали его домашние, была

особая связь. Наверное, он был настоящим «маменькиным сынком». Вслед за любимым

сыном Анна Николаевна перебралась из Ленинграда в Карелию и сменила профессию

театрального художника на трудный хлеб реставратора икон. Ей читал Дмитрий свой

первый роман, и, наверное, она одна верила тогда в литературное будущее своего

немолодого уже сына. И вот опять вместе на малоизвестном для посторонних

кладбище на окраине Зеленогорска. Совсем неподалёку, казалось бы, от

знаменитого Комаровского некрополя. Но какая разница! Там — литературный и

артистический бомонд, Дмитрий Лихачёв и Анна Ахматова. Здесь только

родственники послевоенных вселенцев в бывшие финские Терийоки.

Когда я пришёл на кладбище,

то даже в конторе мне не смогли показать, где тут у них похоронен знаменитый

писатель. И, тем не менее, могилу я разыскал как-то вдруг, сразу. Как будто

заранее знал, куда надо идти. По-соседству облаивала прохожих, защищала свою

территорию откормленная кладбищенская собака. Свечку, свечку за упокой души! В

самый год смерти Дмитрия Балашова на Зеленогорском кладбище появилась часовня,

посвящённая 2000-летию Рождества Христова. Завершился круг. Из нелюбимого,

нерусского советского Ленинграда в нелюбимый, нерусский постсоветский

Петербург. Опять гримаса судьбы? Или загробное воздаяние? Или — наоборот —

попытка хоть после смерти примириться с породившим — и его тоже! — застрявшим

на вечном приграничье между Россией и Европой городом?

Наверное, романы Дмитрия

Балашова обязательно должен прочитать всякий неравнодушный к судьбам своего

отечества русский человек. Я не знаю, нужно ли их проходить в школе. Я не знаю,

нужно (да и возможно ли — ?) снимать по ним фильмы в противовес бездумным

американским блокбастерам. Но вкус к

русской истории, русской народной деревенской и городской жизни эти романы

пробуждают, как никакие другие. Да и сама колоритная до чрезвычайности фигура

их автора ещё очень долго будет пробуждать общественный интерес. Настала пора

воспринять Дмитрия Балашова именно как петербуржского литератора. Как своего

рода блудного сына, когда-то оставившего родной город и, наконец, вернувшегося

в него, хотя бы и после смерти.

Шумел сосновыми кронами

северный лес. Почти такой же, как на берегах Онежского озера или Белого моря.

Посвистывала вдалеке электричка. Я возвращался из гостей от одного из моих

любимых петербуржских писателей.

|

|

|